Enterprise Architecture Management (EAM)

Strukturen schaffen, Zukunft sichern

Globale Unsicherheiten, technologische Disruptionen und intensiver Wettbewerb stellen den Mittelstand vor enorme Herausforderungen. Lieferketten sind volatiler denn je, Fachkräfte knapp, Märkte verändern sich in immer kürzeren Zyklen. Viele mittelständische Unternehmen stehen dabei vor einer Doppelaufgabe: Sie müssen bestehende Strukturen stabil halten, während sie gleichzeitig in neue, digitale Geschäftsmodelle investieren und neue Absatzpotenziale erschließen.

Enterprise Architecture Management ist kein Luxus, sondern echter Wettbewerbsvorteil

Häufig fehlt ein integrierender Rahmen, der diese Herausforderungen miteinander verbindet, Transparenz schafft und sicherstellt, dass alle Aktivitäten auf die Unternehmensstrategie einzahlen.

Diesen Rahmen gilt es zu finden, denn: Digitale Transformation und technologische Innovation eröffnen enorme Chancen – für mehr Effizienz, neue Geschäftsmodelle und eine stärkere Wettbewerbsposition. Wer früh adaptiert, profitiert mittel- und langfristig von spürbaren Vorteilen. Voraussetzung dafür ist jedoch ein klarer Blick auf die eigene IT-Landschaft: Nur wer die Stärken und Schwächen kennt, kann sie gezielt weiterentwickeln, modernisieren und strategisch für den Unternehmenserfolg einsetzen.

Hier kommt Enterprise Architecture Management (EAM) ins Spiel. Lange Zeit galt EAM als Disziplin für Großkonzerne. Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Auch mittelständische Unternehmen verfügen über gewachsene IT-Landschaften, heterogene Systeme und eine Vielzahl paralleler Projekte, die strategisch gesteuert werden müssen. EAM ist stark im Wandel und entwickelt sich zunehmend hin zu einem flexiblen Steuerungsinstrument, das insbesondere dem Mittelstand einen großen Mehrwert bietet.

Daher gilt: Enterprise Architecture Management ist kein Luxus, sondern ein echter Wettbewerbsvorteil – auch im Mittelstand!

Was ist nun eigentlich Enterprise Architecture Management?

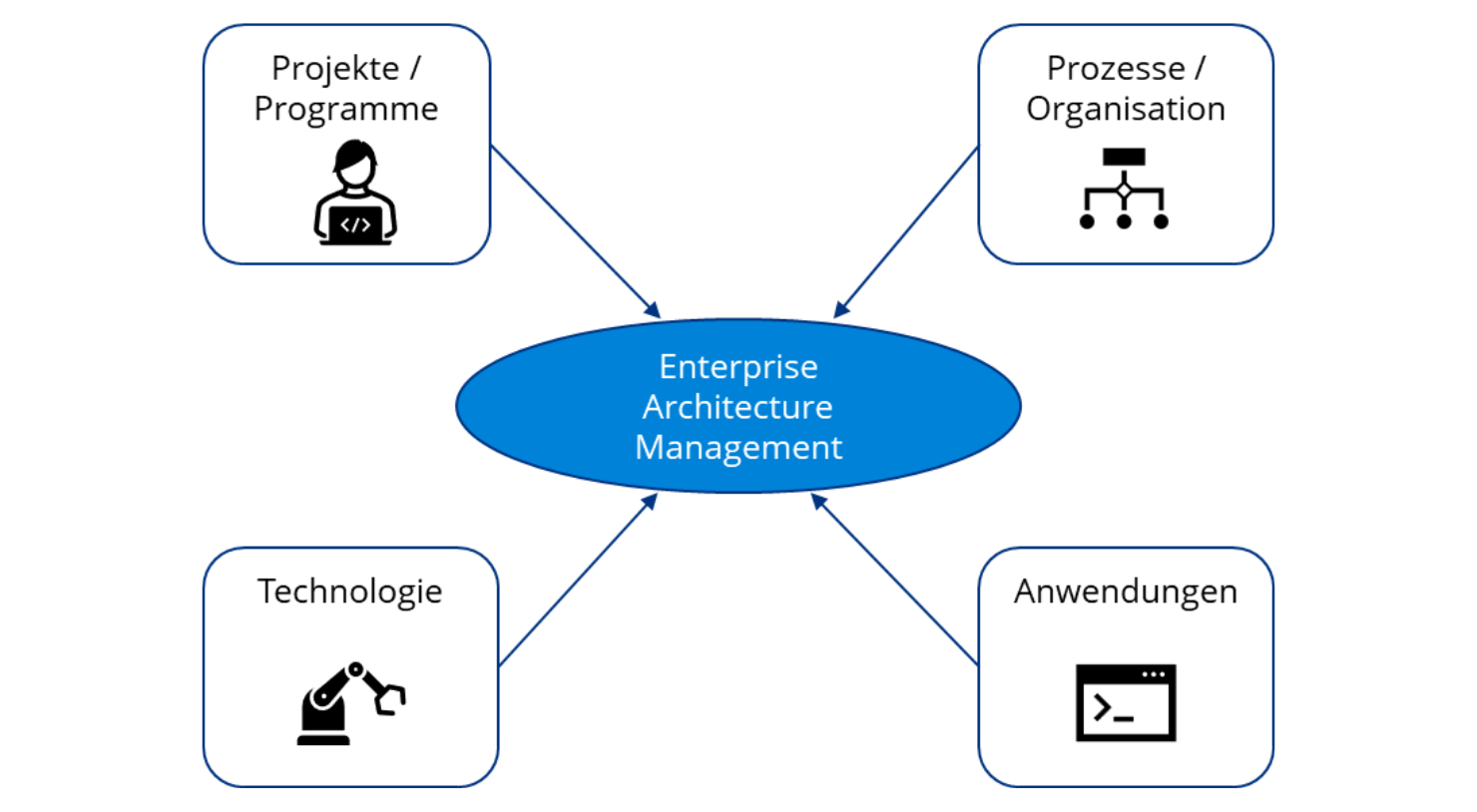

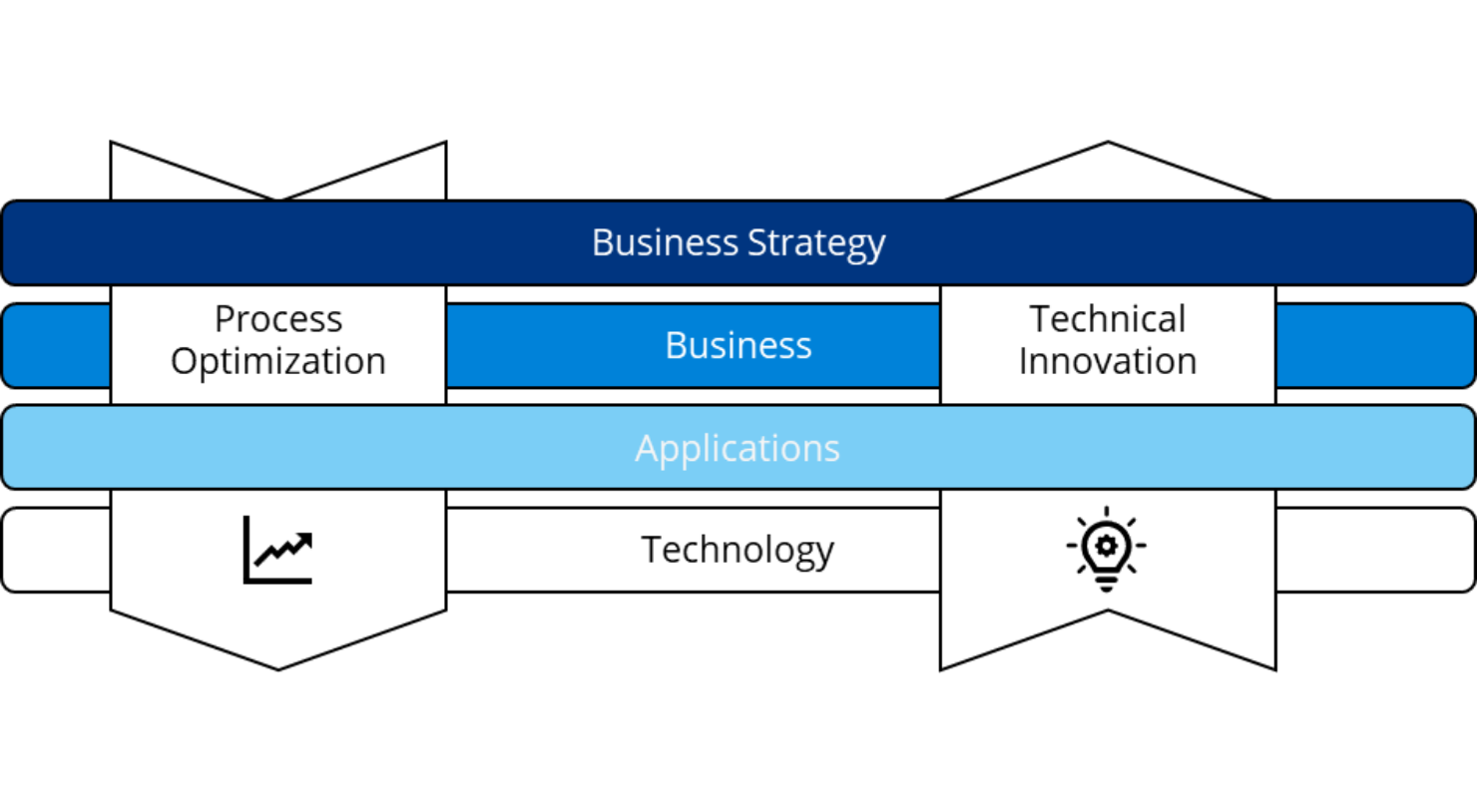

Enterprise Architecture Management verknüpft Geschäftsstrategie, Business, Anwendungen und Technologien zu einer gemeinsamen Analysebasis. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, Zusammenhänge sichtbar zu machen und sicherzustellen, dass alle Bausteine des Unternehmens auf dieselben strategischen Ziele einzahlen. So wird EAM zu einem zentralen Instrument, das hilft, Investitionen gezielt zu steuern, Risiken frühzeitig zu erkennen und Veränderungsinitiativen wirkungsvoll zu koordinieren. Schematisch sind die Zusammenhänge in der Grafik dargestellt.

Ein wichtiges Werkzeug sind hier Business Capabilities. Sie beschreiben, was ein Unternehmen tut – also seine grundlegenden Fähigkeiten und Wertschöpfungskomponenten – unabhängig davon, wie oder durch welche Systeme diese umgesetzt werden. Business Capabilities bilden damit die Brücke zwischen Business und IT: Sie helfen, Strategien in konkrete Handlungsfelder zu übersetzen, Investitionen gezielt zu steuern und Veränderungsbedarfe strukturiert zu erkennen.

Für den Mittelstand liegt der entscheidende Unterschied zum Großkonzern in der Pragmatik des Ansatzes. Mittelständler brauchen klare Strukturen, verständliche Modelle und Werkzeuge, die schnellen Mehrwert liefern. Dabei haben viele mittelständische Unternehmen die Grundlagen für EAM längst gelegt. Sie dokumentieren Prozesse, managen Anwendungen oder steuern Projekte strategisch – all das sind bereits zentrale Elemente des Architekturmanagements, die sich mit Struktur und Methodik gezielt weiterentwickeln lassen. Oft geht es weniger darum, Neues zu schaffen, sondern Bestehendes sichtbar zu machen, zu vernetzen und damit eine gemeinsame Basis für strategische Entscheidungen zu schaffen. Entscheidend ist, diese bestehenden Ansätze bewusst zu verbinden und so den Schritt von isolierten Aktivitäten hin zu einer echten Steuerungslogik zu machen.

In den folgenden drei Use Cases zeigen wir, wie EAM im Mittelstand konkret eingesetzt werden kann:

Enterprise Architecture Management als Kompass für strategische Projekte

Business Capabilities als Integrator zwischen Strategie, Business und IT

Enterprise Architecture Management als Enabler für Transparenz und Steuerung

EAM als Kompass für strategische Projekte

Digitalisierungsvorhaben, Systemmodernisierungen, Nachhaltigkeitsinitiativen oder die Einführung neuer Produkte – mittelständische Unternehmen treiben heute eine Vielzahl strategischer Projekte parallel voran. Das birgt Risiken: Je mehr Transformationsinitiativen gleichzeitig laufen, desto größer wird die Gefahr von Doppelarbeiten, Abhängigkeiten oder Zielkonflikten. Oft ist es herausfordernd den Überblick zu behalten.

-

Wie kann Enterprise Architecture Management hier unterstützen?

Enterprise Architecture Management kann zu einem entscheidenden Steuerungsinstrument werden. Durch die systematische Verknüpfung von Projekten mit KPIs, Prozesse und IT-Landschaft wird ein einheitliches Lagebild erzeugt – einer echten Single Source of Truth. Dadurch entsteht Transparenz über Abhängigkeiten und Prioritäten, was eine gezielte Steuerung von Initiativen ermöglicht. Doch EAM ist weit mehr als das Modellieren von Strukturen: Es ist vor allem ein Kommunikationsinstrument, das den Dialog zwischen Fachbereichen, IT und Management fördert. Mit bewährten Blueprints und klaren Kommunikations-Mechanismen lassen sich so strategische Entscheidungen fundiert treffen und die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg nachhaltig verbessern.

-

Wie sieht ein Beispiel aus der Praxis aus?

Ein mittelständischer Händler steht vor einer klassischen Herausforderung: Parallel laufen drei große Transformationsinitiativen – die Einführung eines neuen ERP-Systems, die Einführung eines CRM-Systems sowie die Digitalisierung des Servicegeschäfts. Dabei arbeiten die involvierten Projektteams weitestgehend unabhängig voneinander. Eine zentrale Sicht auf Abhängigkeiten, betroffene Prozesse und Datenflüsse fehlt.

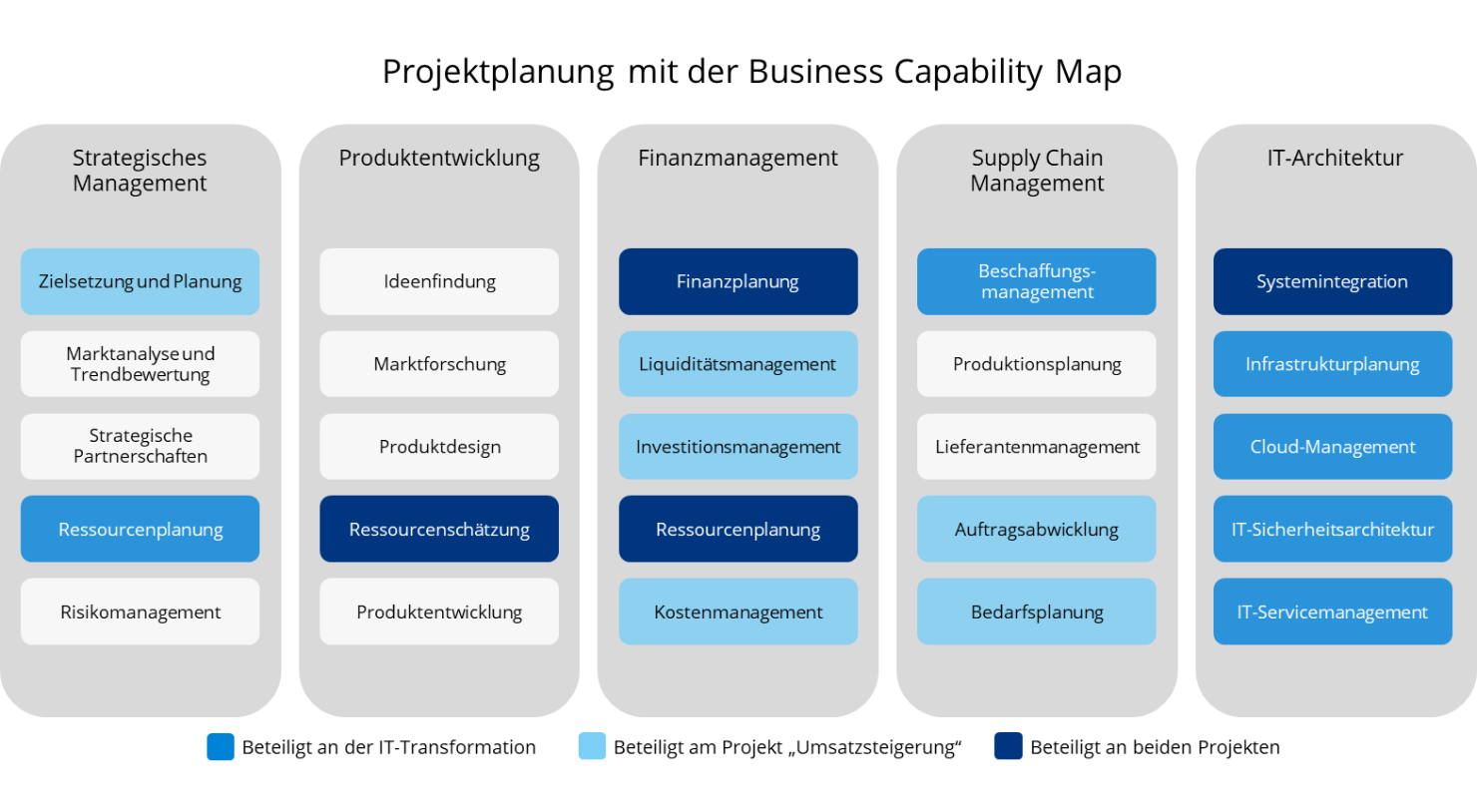

Um dieses Problem zu lösen, wird im Rahmen eines EAM-Pilotprojektes eine architekturbasierte Projektlandkarte erstellt. Jedes Projekt wird mit den betroffenen Business Capabilities, Prozessen und Applikationen verknüpft. Daraus kann das Unternehmen schnell erste aussagekräftige Ergebnisse ableiten:

ERP- und CRM-Projekt nutzen zum Teil dieselben Kundendaten

Beide Projekte wollen Schnittstellen zum Serviceportal aufbauen

Das CRM-Projekt spielt eine strategische Schlüsselrolle für das „After-Sales“

Das Unternehmen kann allein durch diese ersten Erkenntnisse Projektkonflikte frühzeitig erkennen, Roadmaps besser abstimmen und die strategische Wirkung der Prozesse sichtbar machen.

Das Ergebnis: Kosteneinsparungen durch Synergien, klare Governance und eine fokussierte Steuerung entlang der Unternehmensstrategie.

-

Key Takeaways

Enterprise Architecture Management dient als strategischer Kompass, um vielfältige Transformationsinitiativen gezielt zu steuern. Durch die Verknüpfung von Projekten mit KPIs, Prozessen und IT-Systemen entsteht eine zentrale Transparenz („Single Source of Truth“), die Doppelarbeiten und Zielkonflikte vermeidet. EAM fördert zudem die Kommunikation zwischen IT, Fachbereichen und Management.

Business Capabilities für besseres Business-IT-Alignment

Einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für Unternehmen ist ein gemeinsames Verständnis zwischen Fachbereichen, IT und Management. Wo diese Perspektiven zusammenkommen, entstehen Klarheit, abgestimmte Prioritäten und Transparenz über Abhängigkeiten – die Basis für eine wirksame und zielgerichtete Umsetzung von Veränderungsinitiativen.

-

Wie kann Enterprise Architecture Management hier unterstützen?

Ein zentrales Konzept im Enterprise Architecture Management (EAM) sind die Business Capabilities. Sie beschreiben, was ein Unternehmen tut – nicht wie es das tut. Damit bilden sie eine gemeinsame Sprache, die über Abteilungs- und IT-Grenzen hinweg verstanden wird.

Beispiele für solche Fähigkeiten sind etwa Einkauf, Kundeninteraktion oder Fehlerprognose. Business Capabilities sind in der Regel hierarchisch aufgebaut: Übergeordnete Fähigkeiten lassen sich in feinere Teilfähigkeiten gliedern, wodurch eine strukturierte Sicht auf die Organisation entsteht.

Wichtig ist dabei die klare Abgrenzung: Ein Chatbot wäre beispielsweise keine Fähigkeit, sondern eine technische Lösung, die eine Fähigkeit – in diesem Fall die Kundeninteraktion – unterstützen oder verbessern kann.

Durch diese neutrale, technologieunabhängige Sicht schaffen Business Capabilities Struktur und Klarheit. Sie fördern eine gemeinsame Verständigungsbasis zwischen Business und IT, ohne in methodische Komplexität abzurutschen – und werden damit zum Herzstück eines modernen EAM-Ansatzes. Eine beispielhafte Darstellung der relevanten Capabilities findet sich in der obigen Grafik.

-

Wie sieht ein Beispiel aus der Praxis aus?

Ein mittelständischer Maschinenbauer steht vor einer klaren Herausforderung: Der Vertrieb fordert die Einführung eines Kundenportals, über das Händler und Endkunden Ersatzteile direkt bestellen können. Die IT-Abteilung soll „einfach ein Portal bauen“ – doch die eigentlichen Ziele bleiben zunächst unklar. Zwischen Fachbereich und IT droht ein bekanntes Kommunikationsmuster: Anforderungen werden als Lösungen formuliert, ohne das zugrunde liegende „Warum“ zu verstehen.

Im Rahmen der EAM-Initiative ändert sich der Ansatz. Statt sofort in die Umsetzung zu gehen, fragen die Enterprise Architekten gezielt nach: „Welche Fähigkeit wollt ihr damit eigentlich stärken?“ Durch diese Diskussion wird deutlich: Es geht nicht um ein Portal an sich, sondern um die Fähigkeit Kundenbeziehungen effizient zu gestalten – von der Ersatzteilbestellung bis zum After-Sales-Support.

Aus dieser gemeinsamen Sicht ergeben sich schnell konkrete Erkenntnisse:

Das Portal stärkt die Customer-Self-Service-Fähigkeit und entlastet den Vertrieb

Bestehende Systeme für Produktdaten und Auftragsabwicklung müssen integriert werden

Neue Prozesse zur Kundenkommunikation sind erforderlich, um Rückfragen effizient zu bearbeiten

Das Ergebnis: Anstelle einer isolierten technischen Lösung entsteht ein geschäftsorientiertes Projekt mit klarer Zielrichtung. Fachbereiche und IT sprechen erstmals dieselbe Sprache – und setzen gemeinsam eine Lösung um, die spürbar zur Unternehmensstrategie beiträgt.

-

Key Takeaways

Ein gemeinsames Verständnis zwischen Fachbereichen, IT und Management ist entscheidend für den Erfolg von Veränderungsinitiativen – Enterprise Architecture Management unterstützt dies, indem Business Capabilities eine technologieunabhängige, gemeinsame Sprache schaffen, die Klarheit über Ziele, Abhängigkeiten und Zusammenhänge ermöglicht und so technische Anforderungen in geschäftsorientierte Lösungen übersetzt, wie das Beispiel des Maschinenbauers zeigt, bei dem aus der Forderung nach einem Kundenportal ein strategisches Projekt zur Stärkung der Kundenbeziehungsfähigkeit wurde.

EAM zur gezielten Reduktion von Applikationskosten

Die IT-Ausgaben vieler Unternehmen steigen kontinuierlich – neue Cloud-Services, Lizenzmodelle und Fachbereichsanforderungen sorgen dafür, dass Budgets immer schwerer nachvollziehbar werden. Oft wissen Unternehmen gar nicht mehr genau, wofür sie eigentlich bezahlen: Welche Applikationen werden tatsächlich genutzt? Wo gibt es Funktionsüberschneidungen? Und welche Systeme verursachen hohe Kosten, ohne echten Mehrwert zu liefern? Was zunächst wie ein reines Controlling-Thema klingt, ist in Wahrheit eine Frage der Transparenz und Struktur in der IT-Landschaft – und damit ein ideales Einsatzfeld für EAM.

-

Wie kann Enterprise Architecture Management hier unterstützen?

Enterprise Architecture Management liefert den notwendigen Überblick über Applikationen, Kosten, Verantwortlichkeiten und Geschäftsbezug. Mit modernen EAM-Tools wie BIC EAM oder SAP LeanIX können Unternehmen ihre gesamte Applikationslandschaft erfassen, bewerten und visualisieren.

So lassen sich gezielt Fragen beantworten wie:

Welche Anwendungen werden aktiv genutzt – und welche liegen brach?

Wo gibt es funktionale Redundanzen, also mehrere Tools für dasselbe Ziel?

Wie lassen sich Kosten bestimmten Geschäftsbereichen oder Fähigkeiten zuordnen?

EAM verbindet hierfür technische, kaufmännische und organisatorische Perspektiven: Die Architektursicht zeigt, wo Anwendungen verankert sind, während Kostendaten und Nutzungsinformationen Transparenz über Effizienz und Wirtschaftlichkeit schaffen. Auf dieser Basis kann das Management fundierte Entscheidungen treffen – beispielsweise, welche Systeme konsolidiert oder stillgelegt werden sollten.

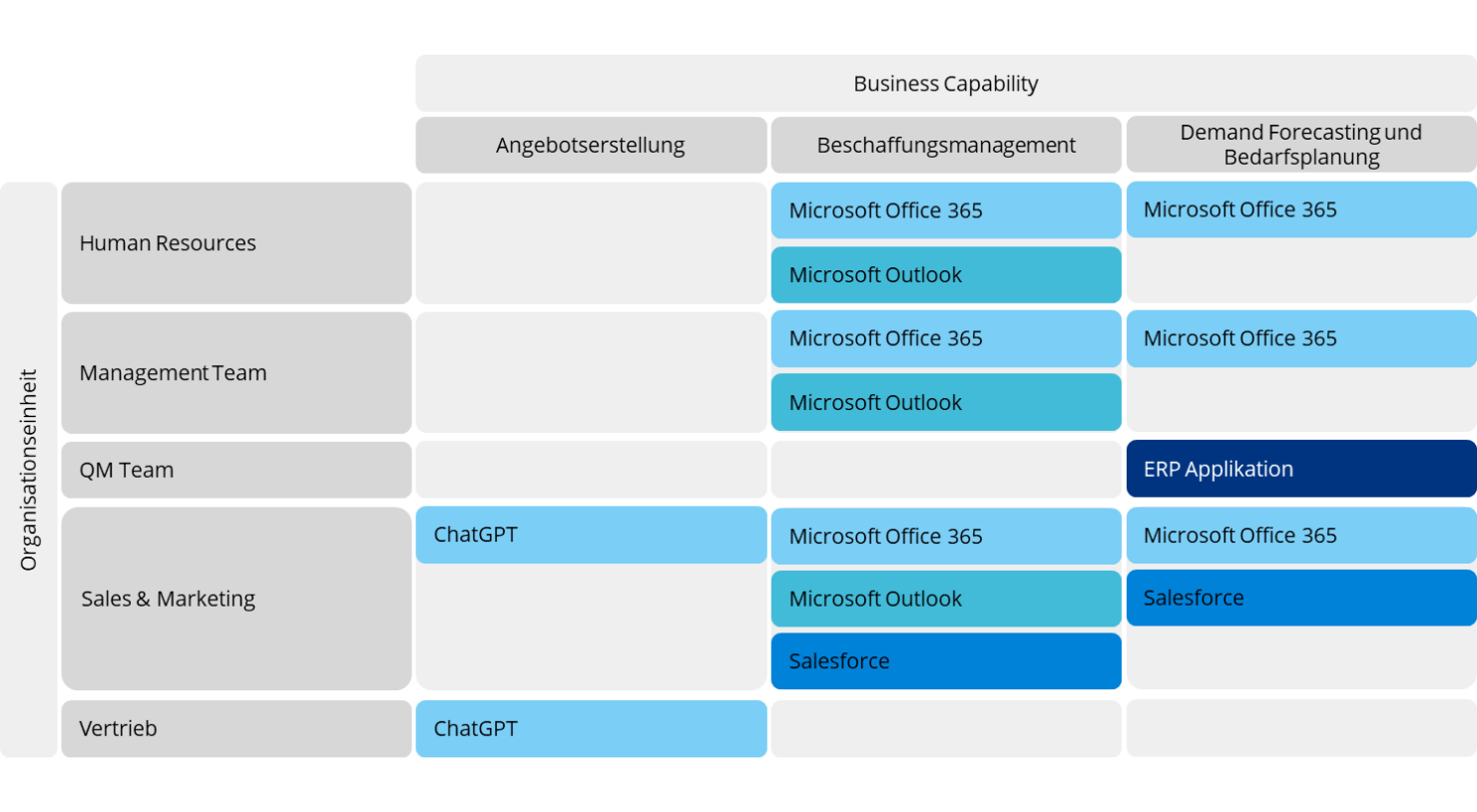

Moderne Plattformen wie BIC oder SAP LeanIX bieten hierfür automatisierte Analysen und Dashboards, die Kostenvergleiche, Nutzungsmuster und Redundanzen sichtbar machen – ohne die Komplexität zu erhöhen. Analysen wie die obige Applikationsmatrix ermöglichen einen schnellen Überblick zu Kostenschwerpunkten und Verwendung von doppelten Applikationen. In der Grafik wird bspw. deutlich, dass lediglich das Sales & Marketing Salesforce für sein Beschaffungsmanagement nutzt, während alle anderen noch auf E-Mail-Programme setzen.

-

Wie sieht ein Beispiel aus der Praxis aus?

Ein international tätiges Dienstleistungsunternehmen steht vor einem bekannten Problem: Die IT-Kosten steigen, doch niemand kann genau sagen, warum. Die Geschäftsführung fordert Klarheit – die IT-Abteilung soll „die Kosten senken“.

Im Rahmen der EAM-Initiative beginnt das Team, die gesamte Applikationslandschaft im Tool zu erfassen. Dabei treten schnell erstaunliche Erkenntnisse zutage:

Mehrere Fachbereiche nutzen eigenständig verschiedene Tools für Reporting und Collaboration.

Lizenzen laufen weiter, obwohl entsprechende Systeme kaum genutzt werden.

Kosten für Wartung und Betrieb älterer On-Premise-Anwendungen sind unverhältnismäßig hoch.

Durch die strukturierte Analyse identifiziert das EAM-Team konkrete Einsparpotenziale:

Zusammenführung von drei redundanten Tools zu einer zentralen Lösung.

Stilllegung veralteter Applikationen mit geringem Nutzungsgrad.

Verhandlung besserer Lizenzmodelle durch klare Nutzungsdaten.

Innerhalb weniger Monate entsteht so eine konsolidierte, transparente IT-Landschaft. Die Einsparungen sind messbar – und noch wichtiger: IT und Fachbereiche gewinnen gemeinsam Steuerungsfähigkeit über ihre digitalen Investitionen.

-

Key Takeaways

IT-Kosten lassen sich nur nachhaltig steuern, wenn Transparenz über Anwendungen, Nutzung und Wertbeitrag besteht. Enterprise Architecture Management schafft genau diese Transparenz, indem es Applikationen, Kosten und Business-Ziele in Beziehung setzt.

Moderne Tools wie BIC EAM oder SAP LeanIX unterstützen Unternehmen dabei, gezielt zu analysieren, Doppelstrukturen zu vermeiden und Einsparpotenziale zu realisieren – ohne zusätzliche Komplexität zu erzeugen.

Kurz gesagt: Wer seine IT nicht nur verwalten, sondern aktiv gestalten will, braucht EAM als Steuerungsinstrument – nicht Excel.

Fazit

Enterprise Architecture Management ist längst kein Luxus großer Konzerne mehr, sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor für mittelständische Unternehmen. Wer heute seine Prozesse, Systeme und Projekte im Zusammenhang versteht, kann Veränderungen gezielter steuern, Investitionen besser priorisieren und die Digitale Transformation planbar gestalten.

Die Vorteile für den Mittelstand liegen auf der Hand:

Transparenz: EAM schafft einen klaren Überblick über Anwendungen, Prozesse, Projekte und Verantwortlichkeiten – und deckt Redundanzen sowie Risiken frühzeitig auf.

Strategische Steuerung: Entscheidungen werden faktenbasiert und nachvollziehbar. Investitionen lassen sich auf strategische Ziele ausrichten, statt nur auf operative Anforderungen.

Effizienz: Durch die Verknüpfung von Business und IT entstehen Synergien, Doppelarbeiten werden reduziert und Ressourcen gezielter eingesetzt.

Zukunftssicherheit: Eine klare Architektur bildet die Grundlage, um Technologien, Systeme und Geschäftsmodelle langfristig weiterzuentwickeln.

Wichtig ist: EAM muss nicht mit einem Tool beginnen.

Viele erfolgreiche Mittelstandsunternehmen starten mit einfachen Mitteln – etwa einer Capability Map, einem Applikationsinventar oder der Verknüpfung strategischer Projekte mit Geschäftsprozessen. Entscheidend ist der erste Schritt zur Transparenz, nicht das perfekte Modell. Tools wie LeanIX oder BIC EAM können diesen Weg später unterstützen und professionalisieren, wenn die Grundlagen gelegt sind.

Als Arvato Systems begleiten wir mittelständische Unternehmen genau auf diesem Weg – vom ersten Konzept über die methodische Einführung bis hin zur technischen Implementierung moderner EAM-Plattformen. Unsere Stärke liegt darin, EAM pragmatisch, praxisnah und auf Augenhöhe umzusetzen – immer mit Fokus auf Mehrwert statt Komplexität.

Kontaktieren Sie uns – wir begleiten Sie gerne auf Ihrem Weg!

Verfasst von