Software-Teststrategie: Methoden & Ebenen im Überblick

Von Unit Tests bis API Mocking

Ein kleiner Fehler in einer Aktienhandels-App kann Millionen kosten – wie bei Knight Capital 2012. Mit wachsender Softwarekomplexität sind starke Teststrategien essenziell, um Abstürze, Kundenverlust und Rufschäden zu vermeiden. Testen schützt vor teuren Pannen.

Software-Teststrategie erklärt: Zweck, Nutzen und Wirkung

Software-Teststrategien sind geplante Wege, um die Qualität Ihrer Software zu prüfen. Sie umfassen Methoden zur Fehlerfindung, Ebenen von isolierten Teilen bis zum Gesamtsystem und Best Practices für effiziente Umsetzung. Diese Ansätze helfen, Risiken zu minimieren und Standards wie ISTQB einzuhalten. Sie sparen Zeit und Geld, indem Sie Probleme früh entdecken.

In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf Testarten im Überblick, tauchen in Snapshot Testing ein und erklären API Mocking. Wir decken Software-Teststrategien ab, von Grundlagen bis zu praktischen Tipps. So sparen Sie Zeit, senken Kosten und bauen zuverlässige Software. Entwicklerteams profitieren von weniger Bugs und schnelleren Releases.

Software-Teststrategie-Grundlagen: Planung & Vorgehen

Gute Teststrategien bilden das Fundament Ihrer Entwicklung. Sie sorgen dafür, dass Software zuverlässig läuft. Ohne sie landen Fehler im Produktionsbetrieb, was teuer wird. Denken Sie an Tests schon in der Planungsphase und integrieren Sie diese direkt in Ihren CI/CD-Pipelines. So läuft alles automatisch und effizient.

Software-Teststrategie: Definition und Ziele

Eine Teststrategie ist ein Plan, der beschreibt, wie Sie testen. Sie umfasst die Phasen Planung, Ausführung und Auswertung. Das Ziel ist, Fehler zu finden, Risiken zu senken und Qualitätsstandards zu erfüllen. In agilen Teams passen Sie die Strategie an Sprints an. So iterieren Sie schneller und liefern bessere Ergebnisse.

Ziele reichen von der Deckung aller Funktionen bis zur Einhaltung von Vorschriften. Nehmen Sie ISTQB als Leitfaden – es hilft bei der Struktur. Tipp: Passen Sie Ihre Teststrategie an agile Methoden an. Definieren Sie klare Ziele pro Sprint, um Fortschritte zu messen. Das macht Tests zu einem Teamprozess.

Kernkomponenten einer erfolgreichen Software-Teststrategie

Jede starke Strategie hat einen klaren Umfang, Ressourcen und Erfolgsmetriken. Der Umfang definiert, was getestet wird – von Kernfunktionen bis zu Edge Cases. Ressourcen umfassen Tools, Teams und Zeit. Metriken wie Testabdeckung messen Erfolg.

Verknüpfen Sie Tests mit Anforderungen durch Traceability-Matrizen. Das stellt sicher, dass nichts übersehen wird. Matrizen helfen Anforderungen mit Tests zu verknüpfen und Lücken zu schließen. So steigern Sie die Abdeckung.

Testebenen der Software-Teststrategie: Von Unit bis System

Tests bauen aufeinander auf, wie eine Pyramide. Unten liegen Unit-Tests für kleine Teile. Oben kommt Systemtesting für das Ganze. Diese Ebenen verknüpfen sich in Ihrer Software-Teststrategie. Richten Sie Ressourcen richtig ein – mehr auf Unit-Tests, weniger auf Systemtests. Das spart Aufwand.

Unit-Tests: Die Basis jeder Teststrategie

Unit-Tests prüfen einzelne Methoden oder Klassen isoliert voneinander. Sie bilden die Grundlage einer soliden Teststrategie, da sie Fehler frühzeitig aufdecken, bevor Code in komplexeren Szenarien ausgeführt wird. Eine gute Praxis ist es, eine Codeabdeckung von etwa 80 % anzustreben – nicht als starre Vorgabe, sondern als Orientierung, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Pfade und Logiken überprüft sind.

Ein bewährter Ansatz ist das Test-Driven Development (TDD), bei dem Tests bereits vor der eigentlichen Implementierung geschrieben werden. Auf diese Weise wird man gezwungen, die Anforderungen präzise zu durchdenken, bevor der Code entsteht. Gleichzeitig dienen die Tests als Sicherheitsnetz, da sie sofort Rückmeldung geben, ob die Implementierung den Erwartungen entspricht.

Besonders wichtig ist es außerdem, Edge-Cases zu berücksichtigen. Unit-Tests sollten nicht nur Standardfälle abdecken, sondern auch Sonderfälle wie leere Eingaben, Nullwerte, negative Zahlen oder Grenzwerte. Genau an diesen Stellen treten in der Praxis häufig Fehler auf, und wer diese Szenarien konsequent testet, reduziert das Risiko unerwarteter Abstürze erheblich.

Ein weiterer Vorteil von Unit-Tests ist ihre Schnelligkeit. Sie lassen sich in Sekundenbruchteilen ausführen und bieten so unmittelbares Feedback. Deshalb sollten sie möglichst oft gestartet werden – am besten nach jeder Code-Änderung oder zumindest mehrmals täglich. In modernen CI/CD-Pipelines ist es üblich, dass Unit-Tests automatisch laufen und so sicherstellen, dass Fehler sofort erkannt werden, bevor sie in die nächste Entwicklungsstufe gelangen.

Integrationstests: Realistische Szenarien prüfen

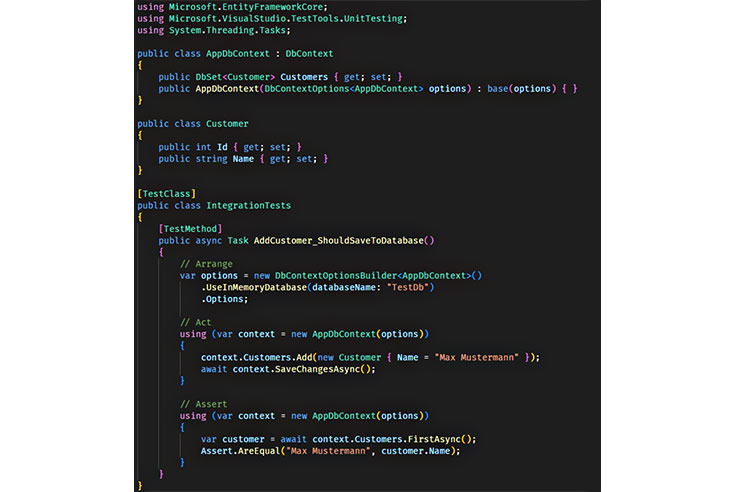

Integrationstests prüfen das Zusammenspiel mehrerer Komponenten einer Anwendung unter möglichst realistischen Bedingungen. Im Gegensatz zu Unit-Tests, die isoliert einzelne Methoden oder Klassen testen, wird bei Integrationstests die Interaktion mit externen Abhängigkeiten wie Datenbanken, APIs oder Dateisystemen einbezogen. Sie helfen dabei, Fehler zu entdecken, die durch falsche Konfigurationen, Schnittstellenprobleme oder das Zusammenspiel mehrerer Module entstehen können. Typischerweise kommen hierfür In-Memory-Datenbanken oder spezielle Testumgebungen zum Einsatz, um reale Abläufe nachzustellen, ohne die Produktivsysteme zu beeinflussen.

Systemtests: Die gesamte Anwendung im Blick

Während Unit- und Integrationstests einzelne Komponenten oder deren Zusammenspiel überprüfen, richten sich Systemtests auf die gesamte Anwendung. Ziel ist es, das Verhalten der Software unter möglichst realistischen Bedingungen zu validieren – inklusive Datenbanken, Schnittstellen, Benutzeroberfläche und Infrastruktur. Auf dieser Ebene wird sichtbar, ob alle Bausteine zusammenarbeiten und das Endprodukt wie gewünscht funktioniert. Typischerweise werden dafür End-to-End-Tests eingesetzt, etwa mit Frameworks wie Selenium oder Cypress, die echte Benutzeraktionen simulieren. Systemtests sind aufwendiger in der Einrichtung und dauern länger, bieten aber einen entscheidenden Vorteil: Sie decken Fehler auf, die in kleineren Tests nicht erkennbar sind und erst beim Zusammenspiel der gesamten Software auftreten.

Akzeptanztests: Prüfen aus Anwendersicht

Akzeptanztests bilden den letzten Schritt, bevor eine Software in den Produktivbetrieb übergeht. Hier steht nicht mehr der Code oder die technische Architektur im Vordergrund, sondern die Frage, ob die Anwendung die Geschäftsanforderungen und Erwartungen der Nutzer:innen erfüllt. In vielen Projekten führen Fachabteilungen oder Kunden selbst diese Tests durch, beispielsweise in Form von User Acceptance Tests (UAT) oder als Abnahme durch den Product Owner im Scrum-Prozess. Dabei werden reale Szenarien durchgespielt, um sicherzustellen, dass die Software nicht nur technisch funktioniert, sondern auch den angestrebten Business Value liefert. Akzeptanztests schließen somit die Lücke zwischen Entwicklung und Praxis und geben das endgültige Go für den Einsatz der Software.

Snapshot Testing: Konsistenz von UI und APIs sichern

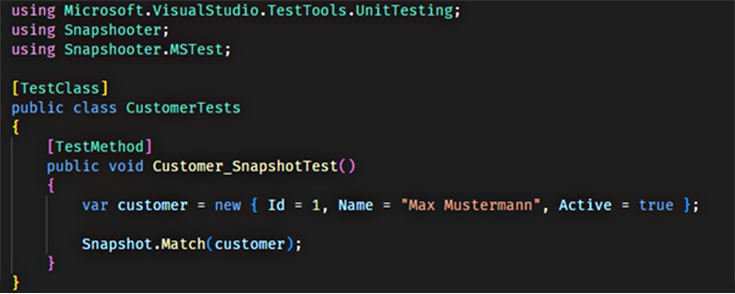

Snapshot-Tests nehmen eine besondere Rolle zwischen Unit-Tests und Integrationstests ein. Sie eignen sich vor allem, wenn Sie UI-Komponenten, API-Responses oder komplexe Objekte überprüfen möchten, deren Struktur und Ausgabe sich nicht ständig verändern sollen. Anstatt jede einzelne Eigenschaft manuell zu prüfen, wird der gesamte Output einmal gespeichert („Snapshot“) und bei späteren Testläufen automatisch mit der aktuellen Ausgabe verglichen. Dadurch lassen sich unbeabsichtigte Änderungen schnell erkennen.

In der Testpyramide ordnen sich Snapshot-Tests im mittleren Bereich ein: Sie gehen über reine Unit-Tests hinaus, weil sie nicht nur eine einzelne Methode, sondern das Verhalten ganzer Komponenten validieren. Gleichzeitig sind sie weniger aufwendig als vollumfängliche End-to-End-Tests, da sie sich auf den Zustand der Ausgabe konzentrieren. So bieten Snapshot-Tests eine effiziente Ergänzung, um die Konsistenz von Oberflächen und Schnittstellen sicherzustellen.

API Mocking in der Software-Teststrategie: WireMock vs. klassisches Mocking

In modernen Architekturen wie Microservices-Umgebungen oder bei externen Schnittstellen spielt API Mocking eine entscheidende Rolle. Es ermöglicht Ihnen, APIs zu simulieren, ohne dass die echte Gegenstelle verfügbar sein muss.

Klassisches Mocking in .NET: Schnelle Tests mit wenig Aufwand

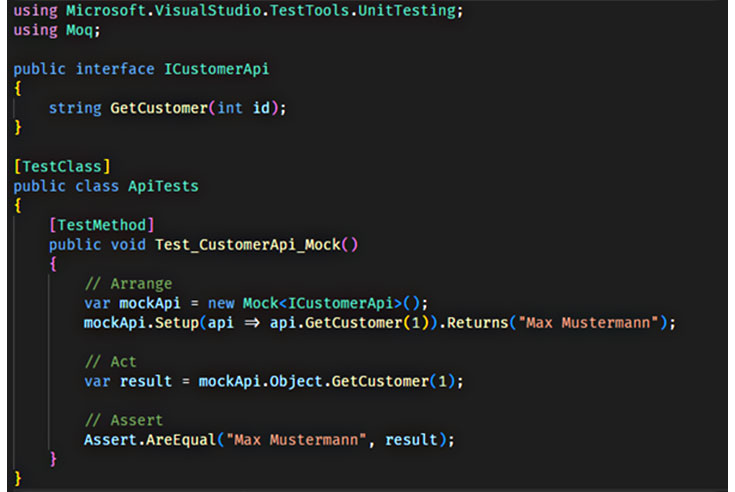

Beim klassischen API Mocking werden Methodenaufrufe durch Mock-Objekte ersetzt. Das eignet sich für schnelle, einfache Tests – allerdings bleibt es auf Interface-Ebene.

Vorteile des klassischen Mockings

- Hohe Geschwindigkeit: Da klassisches Mocking direkt im Speicher abläuft, entstehen keine Netzwerkaufrufe oder komplexen Abhängigkeiten. Tests lassen sich in Sekundenbruchteilen ausführen und bieten dadurch ein unmittelbares Feedback – ideal für kurze Entwicklungszyklen und TDD (Test-Driven Development).

- Leichtgewichtig: Mocks lassen sich mit wenigen Zeilen Code aufsetzen, sei es mit Frameworks wie Moq, NSubstitute oder über eigene Fake-Implementierungen. Dadurch sind die Tests sehr einfach zu warten und können auch von kleineren Teams schnell integriert werden.

- Ideal für Unit-Tests: Klassisches Mocking ist perfekt geeignet, um Abhängigkeiten von Datenbanken, externen Services oder APIs auszublenden. So können Sie eine einzelne Methode oder Klasse isoliert testen, ohne dass externe Systeme das Ergebnis beeinflussen. Das reduziert die Komplexität und macht die Tests stabiler.

Nachteile des klassischen Mockings

- Kein realistisches Verhalten auf HTTP-Ebene: Klassische Mocks simulieren nur Methodenaufrufe oder Objektrückgaben, nicht jedoch das tatsächliche Verhalten einer HTTP-Schnittstelle. Aspekte wie Netzwerk-Latenz, Header, Statuscodes oder unerwartete Fehlerzustände werden damit nicht realistisch abgebildet. Für Tests, die das Zusammenspiel mehrerer Systeme prüfen sollen, sind Mocks daher oft nicht ausreichend.

Wann klassisches Mocking in der Software Teststrategie sinnvoll ist

Klassisches Mocking wird vor allem in Unit Tests eingesetzt, da es schnell, effizient und isoliert arbeitet. Sobald jedoch das Zusammenspiel mehrerer Komponenten oder die Kommunikation über Schnittstellen getestet werden soll, ist es sinnvoll, auf Integrationstests oder Tools wie WireMock zurückzugreifen. So entsteht eine ausgewogene Teststrategie: schnelle Unit-Tests mit Mocks für die Basis, ergänzt durch realistische Integrationstests.

WireMock.NET: Realistische API-Simulation für Integrationstests

Mit WireMock.NET können Sie einen vollwertigen HTTP-Server simulieren. Damit lassen sich REST-APIs realistisch nachstellen, inklusive Header, Statuscodes und Request/Response-Strukturen.

Vorteile von WireMock.NET

- Realistische Tests auf HTTP-Ebene: Mit WireMock lassen sich komplette HTTP-Interaktionen simulieren – inklusive Requests, Responses, Headern und Statuscodes. Dadurch verhalten sich die Tests deutlich realistischer, weil sie das Verhalten echter Services nachbilden. Das ist besonders hilfreich, wenn externe Schnittstellen in der Entwicklung noch nicht verfügbar sind oder deren Nutzung Kosten verursacht.

- Perfekt für Integrations- und End-to-End-Tests: WireMock eignet sich hervorragend, um Services in Integrationstests und Systemtests zu ersetzen. Entwickler:innen können prüfen, ob ihre Anwendung korrekt mit einer API kommuniziert, ohne dabei von der Verfügbarkeit oder Stabilität der echten Systeme abhängig zu sein. Auch komplexe Szenarien – etwa Zeitverzögerungen, Fehlercodes oder dynamische Antworten – lassen sich nachstellen.

Nachteile von WireMock.NET

- Höherer Ressourcenbedarf: Da WireMock einen eigenen HTTP-Server startet, verbrauchen die Tests mehr Systemressourcen als reine Unit-Tests mit einfachen Mocks. Dies kann bei sehr großen Test-Suites zu längeren Build-Zeiten führen.

- Langsamer als klassisches Mocking: Während klassisches Mocking direkt im Speicher arbeitet, simuliert WireMock komplette Netzwerk-Requests. Diese zusätzliche Abstraktion macht die Tests naturgemäß etwas langsamer. Für schnelle Feedback-Zyklen im TDD eignen sich daher Unit-Tests mit Mocks oft besser.

Wann WireMock in der Software-Teststrategie die bessere Wahl ist

WireMock sollte vorrangig in Integrationstests und Systemtests eingesetzt werden. Dort spielt es seine Stärke aus, indem es das Verhalten externer Schnittstellen realistisch simuliert, ohne dass die echten Systeme verfügbar sein müssen. Für reine Unit-Tests ist WireMock dagegen meist überdimensioniert – hier sind klassische Mocks oder Fakes die bessere Wahl.

Fazit: Software-Teststrategie effektiv einsetzen

Software-Teststrategien schützen Ihre Projekte vor Fehlern. Von der Unit- bis zur System-Ebene, mit Methoden wie Snapshot Testing und API Mocking decken Sie alles ab. Testarten balancieren Funktionales und Nichtfunktionalles, Automatisierung spart Zeit.

Nehmen Sie mit: Mischen Sie Ebenen für Tiefe, nutzen Sie Mocks für Isolation und iterieren Sie basierend auf Daten. Das führt zu robuster Software. Probieren Sie eine neue Praxis aus – z. B. Snapshot Testing in Ihrem nächsten Projekt. So heben Sie die Qualität und gewinnen Vertrauen.

Häufige Fragen zur Software-Teststrategie

-

Was ist eine Software-Teststrategie?

Was ist eine Software-Teststrategie?

Ein Plan, der Methoden, Ebenen und Ziele des Testens beschreibt – von Unit- bis Systemtests.

-

Was ist der Unterschied zwischen Unit- und Integrationstests?

Was ist der Unterschied zwischen Unit- und Integrationstests?

Unit-Tests prüfen einzelne Methoden isoliert, Integrationstests das Zusammenspiel mehrerer Komponenten.

-

Wann setze ich Snapshot-Tests ein?

Wann setze ich Snapshot-Tests ein?

Bei UI-Komponenten oder API-Responses, wenn Struktur und Konsistenz sichergestellt werden sollen.

-

Wofür eignet sich WireMock.NET?

Wofür eignet sich WireMock.NET?

Zum realistischen Simulieren von HTTP-Schnittstellen in Integrationstests.

Verfasst von

Peter Chojecki ist IT-Manager mit Schwerpunkt auf Software Development und Cloud-basierten Portallösungen. Mit Leidenschaft für moderne Architekturkonzepte, DevOps und skalierbare Cloud-Technologien gestaltet er zukunftsfähige Plattformen, die Benutzerfreundlichkeit und technische Exzellenz verbinden. Sein Fokus liegt auf der Weiterentwicklung digitaler Ökosysteme, in denen Effizienz, Sicherheit und Innovation Hand in Hand gehen.